Tous les trois ans, le Forum franco-allemand de la recherche, organisé par les ministères allemand et français de la recherche, rassemble au plus niveau les chercheurs, responsables d’organismes de recherche, ministères, universités et entreprises innovantes autour de thématiques d’intérêt commun. Il constitue l’instance principale de dialogue pour renforcer la coopération entre la France et l’Allemagne en matière de science et de technologie et vise à identifier de nouvelles priorités de coopération, susceptibles de donner lieu à de nouveaux échanges, des projets conjoints, des politiques nationales de recherche. L’événement alterne entre la France et l’Allemagne, selon un principe de réciprocité.

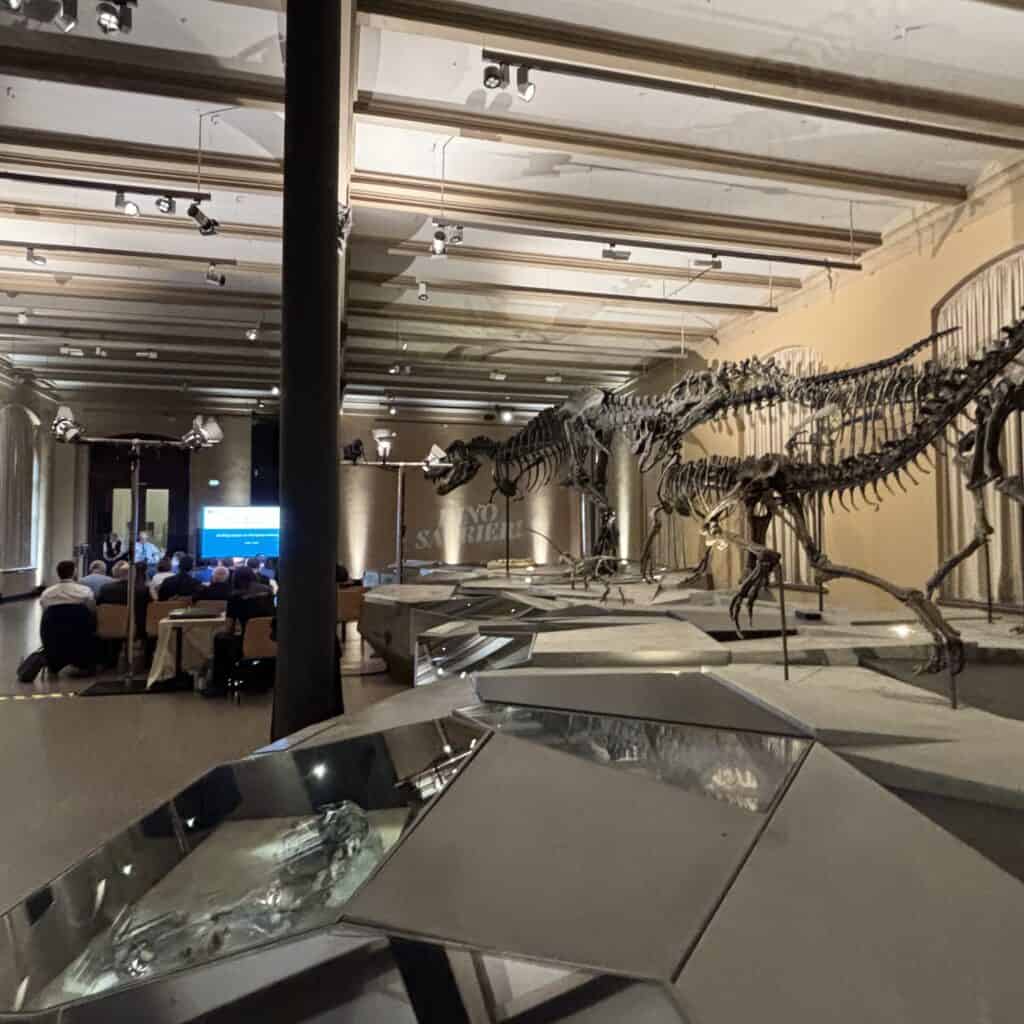

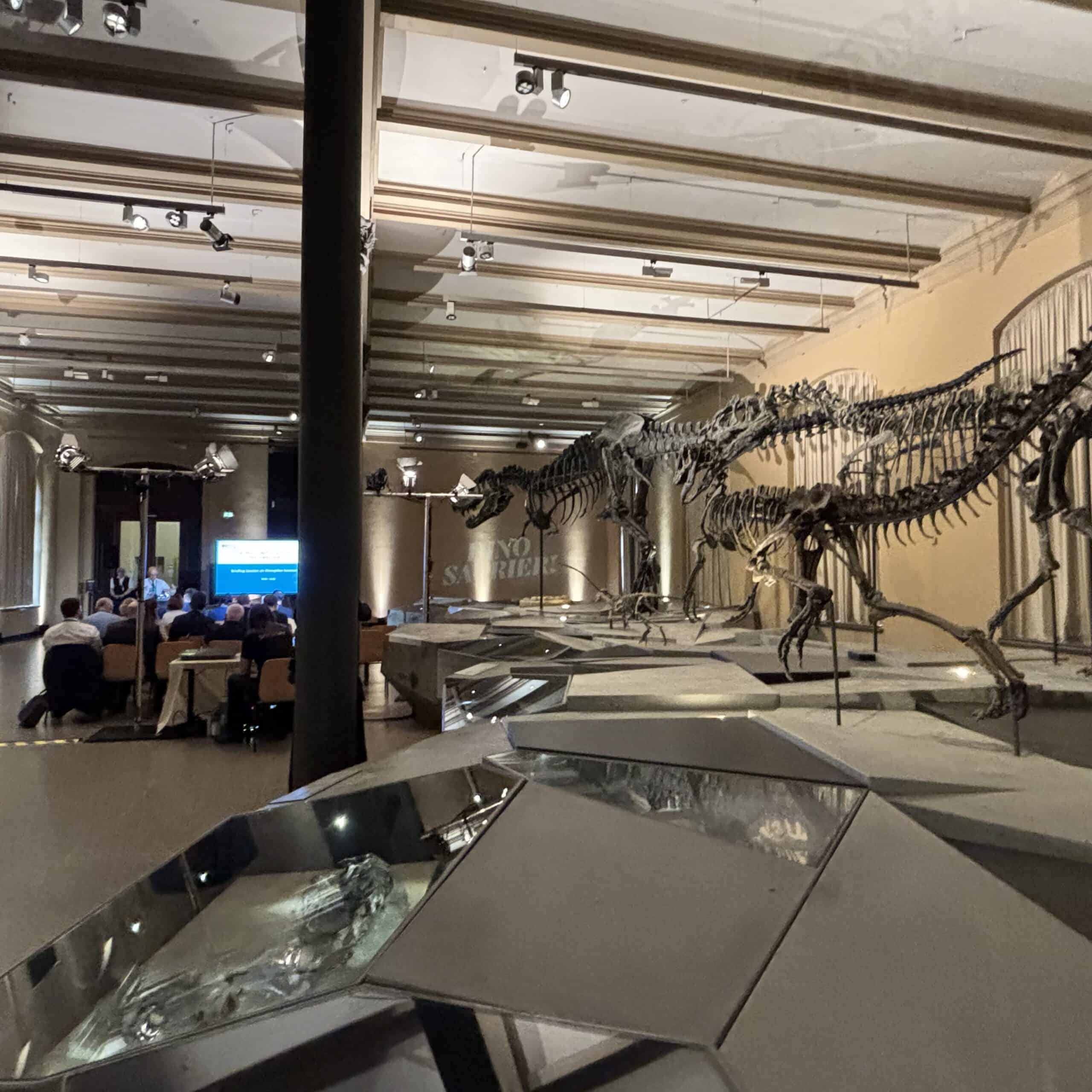

Le 8ᵉ Forum franco-allemand pour la coopération en recherche s’est tenu le 16 juin 2025 à Berlin, dans les locaux du Musée d’histoire naturelle de Berlin (Museum für Naturkunde).

Le Forum a abouti à la signature d’une feuille de route commune, disponible sous ce lien.

Contexte : un moment charnière pour le franco-allemand accompagné de la présence des deux ministres de la recherche

Près de trois ans après le forum de décembre 2022 à Paris, le Forum s’est déroulé à un moment important pour la relation franco-allemande et pour l’Europe. L’événement est intervenu quelques semaines après le déplacement du nouveau Chancelier fédéral en France, le 7 mai, dans une phase de relance de l’action conjointe de nos pays, y compris sur les enjeux de recherche et d’innovation. Il s’est aussi tenu en amont du Conseil des ministres franco-allemands (CMFA) qui a eu lieu les 28 et 29 août 2025.

Le 8ème Forum pour la recherche s’est tenu en présence des deux ministres de la recherche Philippe Baptiste côté français et Dorothée Bär côté allemand. ll a réuni plus de cent participants, représentant les principales organisations scientifiques et universitaires françaises et allemandes, et hautement impliqués dans le franco-allemand. Dans le contexte politique, la vocation de l’événement était autant de renforcer la structuration stratégique du partenariat scientifique entre la France et l’Allemagne que de nourrir les travaux préparatoires du CMFA sur le volet recherche et innovation. La diversité des profils présents – agents ministériels, chercheurs, responsables d’organisations, représentants d’alliances et d’agences – a favorisé un dialogue pluriel sur les priorités bilatérales.

Il a poursuivi trois objectifs principaux :

- dresser un bilan des développements récents de la coopération scientifique franco-allemande ;

- faire émerger des convergences sur les orientations de politique de recherche ;

- identifier de nouvelles priorités partagées pour les années à venir.

Le programme s’est articulé en trois grands temps : (i) une séance plénière dédiée d’abord aux coopérations stratégiques menées depuis 2022 puis à l’enjeu de la sécurité de la recherche; (ii) des sessions thématiques en format restreint, puis (iii) une séance conclusive de haut niveau.

Les trois sessions thématiques (IA, fusion nucléaire et innovation de rupture) avaient fait l’objet, au mois d’avril, d’ateliers préparatoires organisés par les deux ministères de la recherche qui rassemblaient les experts scientifiques des deux pays sur les sujets.

Séquence d’ouverture : le FFAR incarne les grandes priorités politiques du dialogue franco-allemand, tout en insistant sur ses dimensions d’innovation

La séance d’ouverture du Forum a inscrit la coopération scientifique franco-allemande dans une perspective stratégique, politique et tournée vers l’innovation.

Dans l’ensemble des discours, une vision s’est dégagée : la coopération scientifique entre la France et l’Allemagne est essentielle à la construction d’une Europe plus souveraine, plus compétitive et plus sûre. Elle constitue un outil pour répondre aux grands défis – changement climatique, transitions technologiques, tensions géopolitiques – et un vecteur de promotion des valeurs démocratiques.

Un appel clair à l’engagement des institutions, des scientifiques et des gouvernements a été lancé pour structurer des actions concrètes, dans la continuité du Forum.

Le secrétaire d’Etat au BMFTR, Marcus Pleyer, a introduit la session avec la nécessité d’une coopération internationale renforcée face aux défis globaux. Il a mis en garde contre un décrochage de l’Europe, notamment dans des domaines-clés comme l’espace, et souligné que l’unité franco-allemande constituait un atout déterminant pour relever ces défis.

Le Directeur général de la recherche et de l’innovation, Jean-Luc Moullet, a rappelé que la science ne pouvait être dissociée des enjeux économiques et stratégiques contemporains. Il a présenté la recherche comme moteur de souveraineté, afin de soutenir l’innovation de rupture et d’assurer l’autonomie technologique de l’Europe.

L’Ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre, a positionné le Forum comme un symbole d’ambition partagée et de pragmatisme. Il a formulé trois messages clés : la nécessité d’un engagement au plus haut niveau des deux États ; la science comme instrument de diplomatie ; et l’importance de traduire cette ambition en actions concrètes et structurantes. Il a souligné l’importance du suivi de ce dialogue de politique scientifique, à l’issue du forum, et dans la perspective du suivant.

Le directeur du Museum für Naturkunde, Johannes Vogel, a, pour sa part, rappelé le rôle fondamental de la science dans la défense de la démocratie et des valeurs européennes. Il a insisté sur la place centrale de la coopération franco-allemande pour faire progresser la science face aux grands enjeux de notre temps.

Les coopérations en matière d’énergie : le bilan fait état de partenariats structurants et de résultats concrets dans les domaines stratégiques de l’hydrogène et des batteries

Sur l’hydrogène, les représentants du ministère de la Recherche (Xavier Montagne) et du BMFTR (Christiane Pyka) ont présenté les résultats de l’appel à projets conjoint lancé en mars 2024 par l’ANR et Jülich. Celui-ci a suscité un fort intérêt, avec 35 projets éligibles, équilibrés entre partenaires français et allemands, publics comme privés. Cinq projets ont été sélectionnés, autour de trois priorités : la production d’hydrogène par électrolyse avancée, le développement de transporteurs d’hydrogène innovants, et la modélisation intégrée des systèmes. Cette coopération a renforcé la capacité des deux pays à répondre ensemble aux défis liés à la transition énergétique, dans un cadre européen.

Sur les batteries, la présentation s’est centrée sur HIPOBAT, projet porté par un consortium de recherche bilatéral rassemblant universités, instituts de recherche et industriels, qui permet à la France et à l’Allemagne de développer conjointement des batteries à l’état solide de haute puissance, avec un objectif de souveraineté technologique européenne. Le projet incarne un exemple concret de continuité d’un forum à l’autre et illustre comment la coopération bilatérale peut se traduire par des financements conjoints, à l’origine d’avancées technologiques communes.

La coopération entre les « Musées de sciences naturelles » au service du dialogue science-société

Cette séquence a mis en lumière un volet original et prometteur de la coopération scientifique franco-allemande, porté par les musées d’histoire naturelle, au croisement de la recherche, de l’éducation et du dialogue avec la société. Trois intervenants ont pris la parole : Johannes Vogel, directeur du Museum für Naturkunde de Berlin ; Simone Flach, responsable du dialogue franco-allemand au BMFTR ;et Anne Nivart, chargée du dialogue science-société au MESR.

En 2022, lors du précédent forum, un partenariat avait été conclu entre les ministères français et allemands, les musées nationaux d’histoire naturelle de Paris et de Berlin, et plusieurs centres de recherche. Ce partenariat a donné naissance au programme de coopération triennal « Histoires de nature », qui explore les liens entre l’humain et la nature à travers des objets documentant l’Anthropocène et illustre une forme de diplomatie scientifique culturelle, capable de renouveler les approches du dialogue science-société en Europe.

Le 16 juin, les échanges ont porté sur le rôle des musées comme lieux d’interaction entre science et société. Le projet franco-allemand a été présenté comme un modèle d’innovation en matière de science participative, articulant production de savoir, récits individuels et participation citoyenne.

Deux axes ont été mis en avant pour les prochaines étapes : le développement d’un corpus de recherche ouvert (via des thèses et post-doctorats franco-allemands entre 2025 et 2027), et la consolidation d’une plateforme numérique de référence, reconnue à l’échelle internationale (OCDE), pour l’intégration de la science citoyenne aux politiques de recherche.

La coopération en matière de sécurité de la recherche » : vers une approche européenne

La table ronde consacrée à la sécurité de la recherche a réuni six intervenants français et allemands issus d’universités, d’organismes de recherche et des ministères. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de multiplication des tentatives d’ingérence, les participants ont souligné l’importance d’une réponse coordonnée pour concilier libertés académiques, compétitivité scientifique, ouverture et protection des données.

La séquence s’inscrivait dans le sillage de la recommandation du Conseil de l’UE sur la sécurité de la recherche (mai 2024) et d’un dialogue engagé depuis plusieurs années entre les autorités françaises et allemandes. Elle était destinée à clarifier les responsabilités, les dispositifs existants et les points de convergence entre les deux pays.

Les échanges ont montré des approches différenciées. En Allemagne, la responsabilité est largement laissée aux chercheurs, les universités jouant un rôle de soutien. En France, le dispositif repose sur un encadrement plus structuré, mobilisant les présidences d’université, des fonctionnaires de sécurité et des services de l’État. Un consensus s’est dégagé afin de renforcer la sensibilisation, la formation et le dialogue entre experts en sécurité et communautés scientifiques.

Les intervenants ont plaidé pour une intensification du partage d’informations, de bonnes pratiques et d’évaluations de risques, ainsi qu’un renforcement du dialogue franco-allemand en amont des initiatives européennes. La perspective d’une concertation réunissant conférences d’universités, agences de financement et experts en sécurité, a été évoquée. La table ronde a souligné que la sécurité de la recherche ne devait pas être perçue comme un frein, mais comme une condition de sa soutenabilité dans un environnement international instable.

La coopération en matière d’intelligence artificielle, très structurée pour la souveraineté technologique européenne

La séquence dédiée à l’intelligence artificielle a démontré la densité des coopérations existantes, tout en identifiant les conditions à réunir pour un changement d’échelle. Un atelier préparatoire avait été organisé en avril à Bonn, rassemblant déjà les clusters d’IA des deux pays et des représentants des organisations de recherche.

La France et l’Allemagne disposent d’écosystèmes dynamiques, appuyés par des stratégies nationales. La coopération bilatérale s’est intensifiée depuis 2019, à travers les partenariats entre Inria et DFKI, les clusters IA, les collaborations entre le Grand Équipement National de Calcul Intensif (GENCI) et le centre de Jülich, et les projets conjoints portés par les ministères.

Deux autres rapprochements ont été valorisés lors du forum : d’une part, le dialogue franco-allemand de l’IA pour l’industrie, coporté par Fraunhofer et INRIA ; d’autre part, les initiatives des organisations UDICE pour la France et U15 pour l’Allemagne, qui rassemblent les universités d’excellence en recherche (qui ont publié une déclaration dans la foulée du Forum).

Un diagnostic partagé s’est dégagé au sujet des talents : l’Europe forme d’excellents profils en IA mais peine à les retenir, en raison d’un différentiel salarial important avec les États-Unis. Le renforcement de programmes franco-allemands (masters, doctorats, écoles de recherche) est apparu comme un levier prioritaire. L’objectif est de transformer les coopérations existantes en parcours structurés, du master à la recherche appliquée.

Concernant les infrastructures, les deux pays ont investi massivement dans les supercalculateurs. Les représentants de GENCI et du centre de Jülich ont plaidé pour une interconnexion de ces ressources dans une « gigafactory virtuelle de l’IA », et pour un alignement stratégique dans le cadre des AI Factories européennes.

Les parties prenantes ont finalement présenté une position conjointe sur l’IA. Ce texte affirme que l’IA doit être développée dans une perspective humaniste, durable et souveraine, en protégeant les droits fondamentaux, les libertés, et l’environnement.

Il fixe quatre champs d’action :

(i) structurer l’écosystème autour d’une gouvernance partagée et de plateformes communes ;

(ii) fédérer les talents en soutenant des programmes conjoints et en intensifiant la mobilité ;

(iii) accélérer les coopérations en infrastructures, en particulier entre les supercalculateurs et les AI Factories ;

(iv) lancer des projets stratégiques conjoints sur des thématiques telles que les modèles génératifs, l’IA pour la cybersécurité, les puces IA, la santé ou l’observation de la Terre.

Coopérer en matière d’innovation de rupture pour protéger la souveraineté technologique européenne

Les bases d’un dialogue plus régulier et opérationnel ont été posées en croisant les expériences de SPRIND, l’agence fédérale allemande pour l’innovation disruptive, et de plusieurs acteurs français engagés dans l’accompagnement des projets deeptech.

Les liens entre les écosystèmes en innovation de rupture se sont intensifiés depuis 2024 : détachement d’une experte technique internationale au sein de SPRIND ; participation de porteurs français à des « challenges » thématiques allemands (Delta Wave, EURECOM) ; rencontres politiques et techniques entre les deux pays. L’enjeu est aujourd’hui de faire converger les approches, notamment en matière de prise de risque, de temporalité et de logique de soutien.

Il existe une complémentarité entre le modèle allemand intégré de SPRIND (du soutien à l’idée, jusqu’à la mise sur le marché) et le modèle français plus distribué (chaîne d’acteurs articulée autour du Plan Deeptech, CNRS Innovation, SATT). Les deux pays partagent des mots-clés et un vocabulaire commun : prise de risque, méthodes non-conventionnelles, temporalités longues, flexibilité de financement, et visée stratégique européenne. Le projet Lumisync du CNRS a illustré la volonté française de structurer des projets à fort potentiel à travers des instruments multiples.

La position conjointe établie entre le MESR et le BMFTR, en vue du forum, affirme que les innovations de rupture sont essentielles à la compétitivité et à la prospérité européennes (cf annexe). Les deux ministères reconnaissent leur importance pour relever les défis globaux – de la santé à l’intelligence artificielle, en passant par les matériaux, l’énergie ou l’espace – et s’engagent à renforcer leur coopération dans ces domaines. S’inspirant des expériences complémentaires du Plan Deeptech en France et de SPRIND en Allemagne, ils affirment leur intention de partager leurs connaissances, bonnes pratiques et méthodes. Un processus de concertation doit être engagé à l’automne en vue d’initiatives conjointes au printemps 2026. Il devra se conjuguer avec la perspective attendue d’un protocole d’accord entre SPRIND et BPI-FRANCE

Fusion nucléaire : un engagement historique

Le Forum a nourri un consensus sur les principaux verrous scientifiques et technologiques à surmonter pour faire de la fusion une source d’énergie fiable, durable et compétitive. L’engagement est pris en faveur d’un renforcement des coopérations entre la France et l’Allemagne dans le domaine de la fusion.

Les représentants français et allemands ont présenté leurs stratégies nationales en matière de fusion. Côté allemand, le programme « Fusion2040 » affirme l’ambition de construire une première centrale expérimentale à fusion sur le territoire et s’accompagne de cinq appels à projets couvrant à la fois les technologies-clés, les infrastructures de test, et la formation. La France, de son côté, a rappelé le rôle de « France 2030 », qui finance à la fois des startups innovantes et des programmes de recherche sur les matériaux supraconducteurs. Les deux pays ont insisté sur leur implication dans les initiatives européennes (ITER, EUROfusion) et sur l’importance de maintenir un écosystème cohérent (recherche publique, acteurs industriels et start-ups).

Sur le plan technique, les discussions ont porté sur les avancées en matière de confinement magnétique (tokamaks, stellarators) et inertiel (technologies laser haute énergie), ainsi que sur les infrastructures nécessaires (WEST, W7-X, ASDEX-Upgrade, LMJ).

Point d’avancée historique, la séquence a permis d’acter une position conjointe entre la France et l’Allemagne sur la coopération en matière de fusion. Le texte met en avant que la fusion peut constituer une solution sûre, économique et durable pour les besoins énergétiques futurs. Avant toute industrialisation, les deux parties reconnaissent la nécessité d’une montée en TRL (Technology Readiness Level ou niveau de maturité technologique), grâce à une coopération accrue sur des sujets tels que les matériaux résistants aux neutrons, les cycles de carburant au tritium ou encore, les systèmes d’extraction thermique. Cette déclaration engage les ministères à approfondir les échanges sur la fusion, à partager leurs pratiques et à envisager des projets communs. Un processus de concertation devrait, dans un futur proche, permettre d’identifier des actions concrètes à mettre en œuvre pour la suite.

L’intervention de « Génération Europe » : une invitation à faire exister le franco-allemand par l’engagement de la jeunesse et l’innovation

Difficile d’imaginer un Forum franco-allemand de la recherche sans donner la parole à la génération montante de la coopération franco-allemande. Elle a été portée par deux membres de la promotion 2025 du programme Génération Europe, Agathe Ménétrier, cheffe de projet à l’hôpital universitaire de la Charité et consultante en droits humains, et Raffael Ruppert, chargé de recherche et data manager au KI-Campus (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft).

Pour mémoire, Génération Europe est une initiative conjointe lancée par le président Macron et le chancelier Scholz à l’occasion du soixantième anniversaire du traité de l’Élysée. Elle réunit, chaque année, des jeunes actifs issus de tous les horizons pour construire un réseau durable de jeunes ambassadeurs du franco-allemand, capables d’initier des dynamiques concrètes pour le franco-allemand et pour l’Europe, dans leurs milieux professionnels respectifs.

Agathe Ménetrier et Raffael Ruppert ont présenté le projet Starter Kit, un outil en cours de développement ayant pour objet de faciliter la création de startups transfrontalières, avec une attention particulière portée aux besoins des chercheurs. L’application permet d’orienter les porteurs de projets dans le paysage administratif et juridique franco-allemand. Les intervenants ont exprimé le souhait de collaborer davantage avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour adapter cet outil aux besoins spécifiques du transfert de technologie académique. Ils ont appelé les institutions à exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce type d’initiative, soulignant qu’ils étaient, quant à eux, ouverts à toute forme de soutien (formation continue, réseau, orientation).

Trois messages ont émergé de leur intervention sur l’innovation et de manière plus générale : la coopération franco-allemande n’est jamais acquise et doit constamment être renouvelée ; l’Europe doit devenir un pôle mondial d’innovation ; la recherche publique a un rôle déterminant à jouer dans cet objectif. En réponse aux questions du public, Raffael Ruppert a souligné la richesse des échanges entre participants issus de disciplines et d’univers très variés; Agathe Ménétrier a évoqué l’énergie inspirante du groupe, reflet d’une Europe fondée sur la coopération, l’innovation et la solidarité.

Les Ministres Dorothée Bär et Philippe Baptiste ont conclu en insistant sur les points de convergence et les ambitions partagées en matière d’espace, d’IA et de libertés académiques

La clôture du Forum a été marquée par les interventions des Ministres Philippe Baptiste et Dorothee Bär. Leur présence est le signe d’un message politique fort aux participants sur l’importance de la coopération scientifique franco-allemande face aux défis technologiques, géopolitiques et démocratiques européens.

Lors de la conférence de presse conjointe, les deux intervenants ont salué le rôle du Forum comme espace de structuration d’une vision partagée.

Mme Dorothee Bär a parlé du domaine spatial, soulignant le partenariat franco-allemand, clé pour le développement du « new space » européen, au service de l’autonomie de l’UE. Elle a exprimé le souhait d’intensifier la concertation bilatérale dans les secteurs piliers du forum et, en particulier, de renforcer les investissements dans l’intelligence artificielle et le quantique (thème non porté à l’agenda du forum). Elle a défendu le programme « 1000 Köpfe » (1000 têtes), qui tend à garantir l’accueil de chercheuses et chercheurs, en défense de la liberté académique. Sur ce point, la concurrence avec la France pour attirer les chercheurs étrangers est apparue saine et souhaitable.

Philippe Baptiste, quant à lui, a rappelé que les appels à investir davantage dans la recherche témoignaient d’une prise de conscience politique partagée. Il a alerté sur la situation inquiétante aux États-Unis (menace sur la liberté académique et les financements dans des domaines comme le climat ou la santé). Dans ce contexte, il a salué l’initiative « Choose Europe for Science », une réponse stimulante de l’UE pour accueillir les chercheurs désireux de continuer à travailler librement. Concernant le secteur spatial, il a appelé à des investissements européens à la hauteur des enjeux, affirmant que « l’Europe spatiale se joue sur l’axe franco-allemand ». Enfin, il a considéré que les démarches franco-allemandes pour attirer des talents étaient complémentaires.

Le rôle du Service pour la Science et la Technologie dans ce 8e Forum franco-allemand de la recherche : soutenir la rédaction d’une feuille de route qui organise et structure la coopération bilatérale d'ici au prochain forum

Le SST s’est mobilisé en 2024-25 depuis plus d’un an pour faire du huitième Forum franco-allemand de la recherche (FFAR) un jalon structurant de la relation bilatérale.

Trois objectifs ont guidé l’action du Service pour la science et la technologie :

(i) encourager les participants du Forum à être forces de propositions pour alimenter la feuille de route du CMFA qui suivait, notamment sur les enjeux d’énergie décarbonée (hydrogène, batteries, fusion), de numérique (intelligence artificielle), mais aussi sur les dimensions transversales que sont la sécurité de la recherche et l’innovation de rupture ;

(ii) plaider pour l’adoption d’une déclaration d’intention conjointe entre les ministères, qui donnerait au Forum une portée politique accrue et permettrait de formaliser ses conclusions ;

(iii) promouvoir la mise en place d’un mécanisme de concertation suivi, sous la forme d’un comité de pilotage franco-allemand de la recherche réunissant chaque année les directions générales et agences de financement impliquées.

Rédaction : Siegfried Martin-Diaz, Julie Le Gall et l’ensemble de l’équipe du Service pour la science et la technologie de Berlin, avec un travail de coordination assuré par Victor Louvet, stagiaire au Service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France à Berlin (avril-août 2025).

Crédit photos : Monique Ulrich, Ambassade de France à Berlin, juin 2025.

Mise à jour : 17 septembre 2025

Le 8ème forum franco allemand de la recherche (commission mixte pour la science et la technologie, réunie tous les 3 ans depuis 2002) s’est tenu à Berlin (au Musée d’histoire naturelle – « Museum für Naturkunde »), le 16 juin, en présence des ministres français et allemand de la recherche, ainsi que d’une centaine de représentants des organisations scientifiques et universités des deux pays.

Le forum a permis une convergence de vues sur les enjeux de la sécurité de la recherche pour la coopération internationale, ainsi que la formulation d’initiatives franco-allemandes dans trois domaines de souveraineté technologique :une nouvelle feuille de route de recherche en IA (consolidation du réseau des clusters IA, et mutualisation des capacités de calcul) ; un protocole d’accord d’ici fin 2025 entre les deux ministères de la recherche, pour accélérer la coopération sur la fusion nucléaire ; un programme de travail sur l’innovation de rupture devant conduire au lancement de défis d’innovation communs d’ici le printemps 2026.